大腸の病気について

「大腸」は「盲腸」「結腸」「直腸」に大きく分けられる消化管の一部で、食べ物の栄養分の残りと水分を吸収し、不要になった成分を便にして肛門へと運ぶ働きをしています。大腸の病気として、大腸炎、大腸ポリープ、大腸がんなど代表的なものをご紹介していきます。

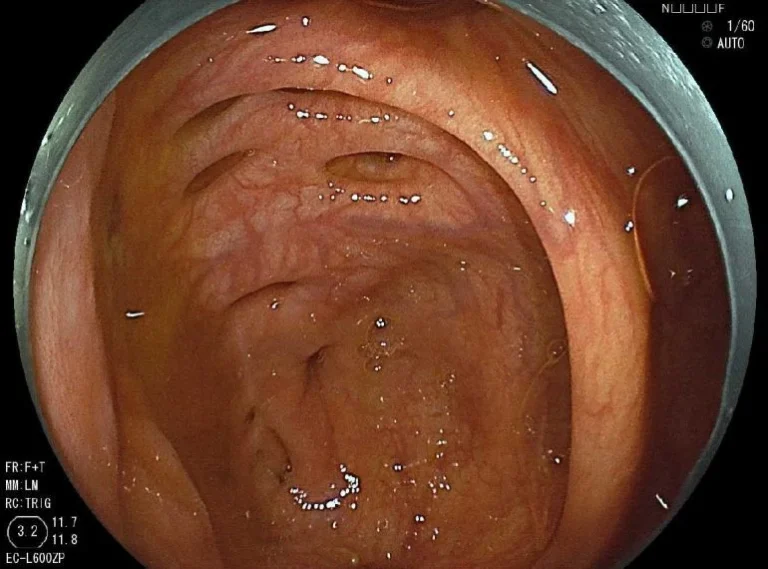

大腸ポリープ

「大腸ポリープ」とは、大腸の粘膜の一部が隆起してできたイボのようなできもののことをいいます。そのほとんどは無症状なので、多くの場合は検診の便潜血テストで陽性反応が出たことなどをきっかけにして初めて発見されます。 大腸ポリープは腫瘍性と非腫瘍性のポリープに大きく分けられます。このうち非腫瘍性ポリープは全て良性ですが、腫瘍性ポリープは良性と悪性の腫瘍に分けられます。この腫瘍性ポリープの悪性腫瘍が大腸がんです。一方、腫瘍性ポリープの良性腫瘍は当初こそがんではないものの、大きさが増すとがん化する可能性があるとされています。したがって、検診などで大腸ポリープがある可能性を指摘された場合は、すみやかに大腸の内視鏡検査を受けることが大切です。その上で大腸内にポリープが見つかったら、例えそれが良性でも大きさや形によっては切除したり、鑑別の難しいポリープを切除して生検するといった検査や治療を施すことが、少しでも大腸がんにかかるリスクを減らすことにつながります。仮に大腸がんが見つかったとしても、ポリープの段階であれば早期なので、切除によってほぼ治すことが可能です。すなわち、重要なのは大腸ポリープの早期発見であり、そのためには定期的な検診を怠らないことが大切になります。

「大腸ポリープ」とは、大腸の粘膜の一部が隆起してできたイボのようなできもののことをいいます。そのほとんどは無症状なので、多くの場合は検診の便潜血テストで陽性反応が出たことなどをきっかけにして初めて発見されます。 大腸ポリープは腫瘍性と非腫瘍性のポリープに大きく分けられます。このうち非腫瘍性ポリープは全て良性ですが、腫瘍性ポリープは良性と悪性の腫瘍に分けられます。この腫瘍性ポリープの悪性腫瘍が大腸がんです。一方、腫瘍性ポリープの良性腫瘍は当初こそがんではないものの、大きさが増すとがん化する可能性があるとされています。したがって、検診などで大腸ポリープがある可能性を指摘された場合は、すみやかに大腸の内視鏡検査を受けることが大切です。その上で大腸内にポリープが見つかったら、例えそれが良性でも大きさや形によっては切除したり、鑑別の難しいポリープを切除して生検するといった検査や治療を施すことが、少しでも大腸がんにかかるリスクを減らすことにつながります。仮に大腸がんが見つかったとしても、ポリープの段階であれば早期なので、切除によってほぼ治すことが可能です。すなわち、重要なのは大腸ポリープの早期発見であり、そのためには定期的な検診を怠らないことが大切になります。

大腸がん

「大腸がん」とは、大腸にできた悪性の腫瘍のことをいいます。2012年の厚生労働省の統計によると、日本における部位ごとのがん罹患数の中でも大腸がんにかかった方の数は男女あわせて1位と、最も患者数の多いがんとなっています。初期の大腸がんには自覚症状がほとんどありませんが、がんの進行とともに血便の頻度が増したり、下痢や便秘が続いたり、下血、お腹の張り、残便感、急な体重減少といった症状が現れます。特に、早い段階で血便に気づくことができたとしても、同じく血便の出やすい痔のような別の病気と勘違いすることがないよう注意が必要です。大腸がんの多くは、いわゆる大腸ポリープがある程度以上の大きさになった時に一部ががん化することで発生すると考えられています。したがって、まずは大腸ポリープを発見することが大腸がんの予防における第一歩ということになります。

「大腸がん」とは、大腸にできた悪性の腫瘍のことをいいます。2012年の厚生労働省の統計によると、日本における部位ごとのがん罹患数の中でも大腸がんにかかった方の数は男女あわせて1位と、最も患者数の多いがんとなっています。初期の大腸がんには自覚症状がほとんどありませんが、がんの進行とともに血便の頻度が増したり、下痢や便秘が続いたり、下血、お腹の張り、残便感、急な体重減少といった症状が現れます。特に、早い段階で血便に気づくことができたとしても、同じく血便の出やすい痔のような別の病気と勘違いすることがないよう注意が必要です。大腸がんの多くは、いわゆる大腸ポリープがある程度以上の大きさになった時に一部ががん化することで発生すると考えられています。したがって、まずは大腸ポリープを発見することが大腸がんの予防における第一歩ということになります。過敏性腸症候群

「過敏性腸症候群(IBS/Irritable Bowel Syndrome)」とは、突然の下痢や腹痛、便秘、腹部膨満感、ガスが出やすいなどの症状が慢性的に続く病気です。似た症状の病気は他にもありますが、この病気の場合、検査をしても大腸に炎症や潰瘍といった特別な異常が見つからないことが大きな特徴です。 したがって、発症の原因ははっきりとはわかっていないのですが、特に精神的な緊張や不安、興奮などに際して症状が悪化する傾向があることから、多くはストレスによって引き起こされるものだと考えられています。決して致命的な病気ではないものの、電車の中のようなトイレに行けない状況下で長時間過ごすことが難しくなるなど、日常生活に支障をきたすケースも珍しくありません。 治療に際しては、下痢や便秘といった直接の症状を緩和するための薬を処方しつつ、原因になっていると思われるストレスを感じる状況などの改善を促す形が基本となります。

大腸炎

「大腸炎」とは大腸に炎症が発生する病気の総称ですが、原因や症状などの違いによってさまざまな種類に分かれている上、それぞれに治療法が異なる場合がほとんどなので、一括りにするのは難しいといえます。

「大腸炎」とは大腸に炎症が発生する病気の総称ですが、原因や症状などの違いによってさまざまな種類に分かれている上、それぞれに治療法が異なる場合がほとんどなので、一括りにするのは難しいといえます。

たとえば、「感染性腸炎」は細菌やウイルス、寄生虫などがさまざまな経路から感染して起きる大腸炎で、いわゆる食中毒もこれに当たります。「薬剤性腸炎」は他の病気を治療するために服用した薬剤の副作用によって起きる大腸炎で、原因として最も多いのは抗生剤とされています。「虚血性大腸炎」は大腸に血液を送る動脈の血流が何らかの原因で滞って起きる大腸炎で、血液が行き渡らなくなった大腸の粘膜には浮腫や潰瘍、出血などが現れます。そして、発症原因が不明とされている「潰瘍性大腸炎」や「クローン病」は、厚生労働省の指定難病として医療費助成制度の対象にもなっている完治の難しい慢性疾患です。

大腸炎の主な症状は腹痛や下痢、血便、下血、発熱などで、これらの症状が突如として激しく引き起こされるものもあれば、慢性的に続くものもあります。重症化のリスクも少なくないので、このような症状が現れたら、すみやかに専門医を受診しましょう。

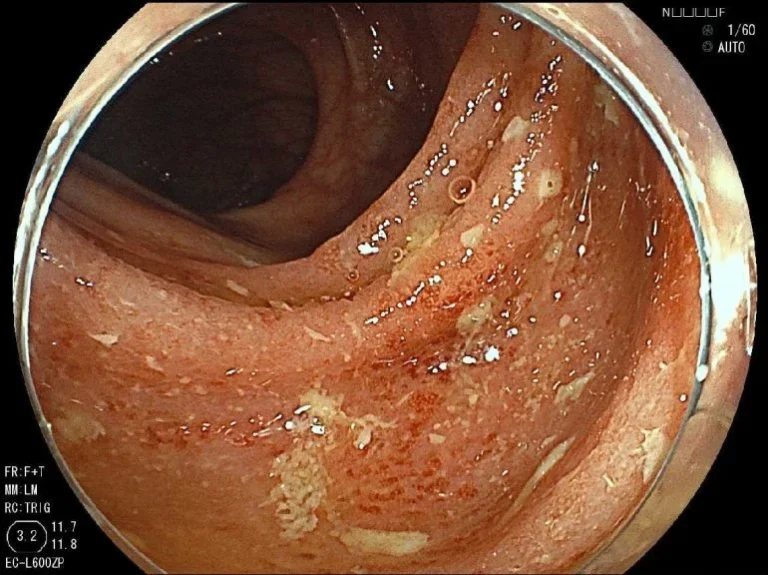

潰瘍性大腸炎

大腸粘膜やその下の粘膜下層に炎症を起こし、症状が治まる寛解期と症状が再び現れる再燃期を繰り返します。原因がはっきりわかっていないため完治に導く治療法がなく、厚生労働省の特定疾患に指定されている難病ですが、適切な治療を続けることで良い状態を保つコントロールが可能です。

重要なのは症状がない時期にも治療を続けることで、それによって普通の生活を送ることもできますが、治療を止めてしまうと炎症の範囲が広がっていき、広範囲な炎症を起こすと改善が難しくなってしまいます。また、長く炎症が続くと大腸がんの発生リスクが上昇します。発症のピークは20歳代ですが、高齢の方で発症されるケースもあるなど幅広い年代の方が発症し、男女の偏りはありません。

同じ慢性炎症疾患で難病指定されているクローン病と症状が似ていますが、クローン病だった場合には厳格な食事制限が必要になるなど悪化を防ぐ治療法に違いがあります。早期に専門医を受診して正確な診断と適切な治療を受けることが不可欠です。

クローン病

「クローン病」とは、口から肛門までをつなぐ消化管のあらゆる部位、特に小腸と大腸を中心に炎症が起きて、びらんや潰瘍などを生じさせる病気です。発症の原因はわかっていませんが、主に10~30代の若い世代に発症することが多く、厚生労働省の指定難病として医療費助成制度の対象にもなっています。 発症すると、腹痛、下痢、下血、発熱、体重減少といった症状が現れる他、炎症や潰瘍の影響から腸の一部が狭まる狭窄(きょうさく)や孔が開く穿孔(せんこう)が起きたり、腸閉塞、腹膜炎、痔ろう(穴痔)、関節炎などの病気を併発する場合もあります。現在のところ根治療法は存在せず、症状が良くなる寛解の状態と悪くなる再燃の状態を慢性的に繰り返すので、寛解の状態をできるだけ長く維持することを目的とした治療を生涯に渡って続けていくことが必要になります。具体的には薬の服用や有効とされる栄養分の投与が中心になりますが、大量出血時や腸閉塞などの合併症には手術にて対応する場合もあります。

大腸憩室炎

憩室(けいしつ)とは、消化管の壁の一部が外側にふくらんで袋状に飛び出したものをいいます。この憩室が大腸に発生することを「大腸憩室症」、さらにそこで炎症が併発した状態を「大腸憩室炎」といいます。ただの大腸憩室症であれば、症状は現れないので、基本的には放置しておいても問題ない場合がほとんどです。しかし、大腸を通る便が憩室内に入り込んで詰まると、細菌が繁殖して炎症を引き起こす場合があります。こうして大腸憩室炎が発生すると、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感、発熱といった症状が現れ、治療が必要な状態に至ることになります。さらに、大腸の一部が狭まる狭窄(きょうさく)や穴が開く穿孔(せんこう)が起きたり、下血や血便といった出血が繰り返されたり、腸閉塞、腹膜炎などを併発する場合もあります。炎症が軽度の場合は、基本的に入院しての絶食と点滴投与などにより治療を進めますが、それでも改善が見られなかったり、再発を繰り返す場合などには手術にて対応することもあります。

憩室(けいしつ)とは、消化管の壁の一部が外側にふくらんで袋状に飛び出したものをいいます。この憩室が大腸に発生することを「大腸憩室症」、さらにそこで炎症が併発した状態を「大腸憩室炎」といいます。ただの大腸憩室症であれば、症状は現れないので、基本的には放置しておいても問題ない場合がほとんどです。しかし、大腸を通る便が憩室内に入り込んで詰まると、細菌が繁殖して炎症を引き起こす場合があります。こうして大腸憩室炎が発生すると、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満感、発熱といった症状が現れ、治療が必要な状態に至ることになります。さらに、大腸の一部が狭まる狭窄(きょうさく)や穴が開く穿孔(せんこう)が起きたり、下血や血便といった出血が繰り返されたり、腸閉塞、腹膜炎などを併発する場合もあります。炎症が軽度の場合は、基本的に入院しての絶食と点滴投与などにより治療を進めますが、それでも改善が見られなかったり、再発を繰り返す場合などには手術にて対応することもあります。